Наш ирландец: русский фельдмаршал Петр Ласси

Материал опубликован в декабрьском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

В шведском языке есть слово rysskräcken — «боязнь русских». Возможно, появилось оно после сокрушительной десантной операции, проведенной нашими воинами в 1719 году. Одним из главных участников этого заграничного похода был Петр Ласси, который за полвека службы в российской армии находился, по его собственным словам, «везде на воинских потребах, а именно: в 31 кампании, на генеральных баталиях, 15 акциях и 18 осадах и при взятии крепостей, где не мало и ранен».

РАЗГРОМ ПЕРЕД НИШТАДТОМ

305 лет назад к побережью Швеции была направлена специальная морская экспедиция под командованием генерал-адмирала Федора Апраксина. Галерному флоту предписывалось опустошить берега (лишить неприятеля «военных баз»). Насчет же мирного населения были даны четкие указания: «Людей не токмо не брать, но не грабить с них и ничем не досаждать, но внушать, что мы воюем для того, что сенат их не склонен к миру». Запрещалось также громить церкви.

11 июля русские галеры встали на якорь у острова Капельшер, всего в 80 километрах от Стокгольма. Днем позже Апраксин направил отряд под командованием генерал-майора Петра Ласси для высадки десанта севернее шведской столицы.

Ирландец прошел шхерами до Евле, уничтожая тыловую инфраструктуру врага, сжигая и разоряя железо- и медеплавильные заводы.

20 июля неподалеку от города Форсмарка около полутора тысяч русских десантников вступили в бой с равным по численности шведским отрядом. В итоге противник ударился в бегство, бросив три орудия. 25 июля в ходе операции по уничтожению предприятия по выплавке железа наш десант вновь столкнулся с вражескими войсками. Обходной маневр россиян заставил шведов отступить, оставив на поле боя семь пушек.

1 августа Петр Ласси подошел к Евле, защищенному четырехпушечной батареей и почти четырехтысячным отрядом. Разрушив все что требовалось в окрестностях города, русские тронулись в обратный путь. Потери в нашем отряде (там было 3500 солдат) за весь поход составили шесть человек убитыми и пятнадцать ранеными.

Тем временем основные силы галерного флота под командованием Апраксина продвигались на юг, в обход крепости Даларе. Ими были уничтожены заводы на острове Утэ, сожжены города Седертелье и Нючепинг, а также многочисленные селения. 3 августа наши корабли повернули обратно.

Английский дипломат Джеймс Джеффрис сообщал из Санкт-Петербурга, что нанесенные шведам убытки составили несколько миллионов ефимков, разорены были даже местности за полмили от Стокгольма. Французский консул Анри де Лави докладывал своему правительству: Петр I «распространил в Швеции несколько тысяч экземпляров манифеста, в котором он излагает свои чувства и причины, побудившие его прибегнуть к насильственным мерам, несмотря на его миролюбивое настроение... Адмирал Апраксин с юга, генерал-майор Ласси с севера производят невыразимые разорения и опустошения, имея с той и с другой стороны царские галеры, поставленные, принятыми для того разумными мерами, в возможность всегда оказывать им помощь в случае надобности».

Морские десанты русских близ Стокгольма произвели сильнейшее впечатление на занявшую престол после смерти Карла XII его сестру Ульрику Элеонору. 30 августа 1721 года в городе Ништадт был подписан мирный договор, завершивший Северную войну и сохранивший за нашей страной гигантские завоевания из числа бывших шведских владений. Так она стала могущественной европейской державой.

ПУТЬ ГЕРОЯ

Пирс Эдмонд де Лэйси родился 30 октября 1678 года в Ирландии. Его предки прибыли в Англию из Нормандии с армией Вильгельма Завоевателя. Военную службу будущий русский полководец начал рано: 13 лет от роду принял участие в Войне двух королей, проходившей на территории его родины. Первым из этой пары монархов был последний католик на престоле Соединенного королевства правнук Марии Стюарт Яков II, потерявший власть во время «Славной революции» 1688 года. Противник, статхаудер Нидерландов Виллем ван Оранье-Нассау, вошел в историю под именем Вильгельма III. Именно он в итоге победил.

Сражавшемуся на стороне якобитов де Лейси после поражения пришлось перебраться во Францию и продолжить службу рядовым в королевском ирландском полку. Пирс участвовал в боевых действиях в Северной Италии, где отряды маршала Николя Катина успешно противостояли численно превосходившим их силам Виктора Амадея Франциска Савойского. В 1697 году 19-летний ирландец получил свой первый офицерский чин, однако боевые действия вскоре завершились и молодой воин остался без средств к существованию.

Тогда он решил попытать счастья в армии своих недавних противников, австрийцев. Это было время Великой турецкой войны, которую против Османской империи вели Австрия, Венеция и Речь Посполитая. Кампания закончилась через два года подписанием Карловицкого мира. В ту пору царь-реформатор Петр I крайне нуждался в хороших кадрах. При его дворе готовым служить и сражаться иностранцам обещали неплохое жалованье, и Пирс Эдмонд де Лэйси отправился в Россию.

Успел как раз к началу войны со Швецией. Участвовал в первой русской масштабной операции, Нарвском походе, завершившемся для наших предков неудачей. К ней привели как причины организационного характера, так и полководческий талант юного Карла XII, продемонстрированный под Нарвой.

Командовавший русским войском герцог Карл-Евгений де Круа и часть офицеров-иностранцев, опасаясь за свои жизни (подчиненные всерьез полагали, что «все немцы — изменники»), поспешили сдаться шведам. Доверие к иноземцам, таким образом, было подорвано, и Петр I издал приказ, согласно коему доля офицеров-иноплеменников в войсках не могло превышать одной трети. Достойно проявивший себя в непростых обстоятельствах де Лэйси продолжил служить русскому царю.

Уже на следующий год Петр Ласси (так его стали называть в России) отличился в сражении у Эрестфера, где корпус генерал-аншефа Бориса Шереметева разгромил войска генерала Шлиппенбаха. Это была первая крупная победа России в Северной войне.

В 1703 году Ласси стал командиром привилегированной «дворянской роты», во главе которой воевал на территории Лифляндии.

Шведы жаждали реванша. В сентябре 1707-го их король выступил в поход, позже названный историками Русским. В начале 1708-го враг подошел к берегам Немана. На военном совете в Жолкве (близ Львова) русское командование приняло решение «оголожением провианта и фуража томить неприятеля».

Карл XII предполагал, что к его армии присоединятся размещенные в Курляндии войска генерала Левенгаупта, а гетман Мазепа не только приведет 50 тысяч казаков, но и обеспечит войско интервентов продовольствием. Ожидания шведского короля не оправдались. В реальности перебежчик привел с собой лишь несколько тысяч человек, а продовольственные склады в Батурине были заблаговременно уничтожены Меншиковым. Более того, русская конница шла за врагом по пятам. Что же касается отрядов Левенгаупта, то 28 сентября они были разбиты у деревни Лесной.

На пути шведского войска оказалась Полтава. Никакого резона осаждать этот город у оккупантов не было, однако, по словам фельдмаршала Реншельда, Карл XII хотел «до той поры, пока придут поляки, иметь развлечение». В итоге дождался подхода русских. В дальнейших событиях назначенный командиром Сибирского полка Петр Ласси принял самое активное участие. Получив ранение в одном из арьергардных боев против шедшей к Полтаве вражеской армии, он остался в строю. Во время главного сражения (той самой Полтавской битвы) возглавляемый им полк был среди тех, кого шведы атаковали с «невиданной фурией». Наши воины устояли, а их командир был тяжело ранен в голову. После победы под Полтавой к восстановленному Северному союзу присоединились Дания и Саксония, а Петр I обязался активизировать боевые действия в Прибалтике. В 1710-м войска генерал-фельдмаршала Шереметева осадили Ригу и после длительной осады и бомбардировки взяли ее. Петр Ласси, вновь заслуживший своей храбростью благоволение начальства, был назначен первым русским комендантом этого города.

В 1719 году, как сказано выше, Петр Петрович активно поучаствовал в операции по принуждению Швеции к миру.

В РОССИЙСКОЙ ЭЛИТЕ

Принять участие в последнем масштабном военном предприятии Петра Великого, походе против Персии, ирландцу на русской службе не позволило состояние здоровья. После воцарения Екатерины I Ласси был награжден орденом Александра Невского, причем — в день учреждения награды, 21 мая 1725-го. В августе того же года стал членом Военной коллегии и главнокомандующим вооруженными силами в Петербурге, Новгородской губернии, Эстляндии и Карелии.

Два года спустя, блестяще выполнив очередную миссию, Петр Петрович был отправлен с корпусом к границам Курляндии, дабы не допустить Морица Саксонского в пределы герцогства.

В 1733-м развернулась война за польское наследство, и Российская империя приняла в ней самое непосредственное участие. Станислава Лещинского, тестя французского короля, поддерживал Версаль. На стороне курфюрста Саксонии Фридриха Августа (сына покойного Августа II) выступили Россия и Австрия. Ласси было поручено командование 20-тысячной армией, с которой ему следовало выступить на территорию Речи Посполитой. Перед военачальником стояла задача не настроить против нашего государства местное население, и с этим поручением он справился отменно. Историк Дмитрий Бантыш-Каменский охарактеризовал его так: «Опытный, неустрашимый полководец отличался быстротой своей на ратном поле, с просвещенным умом соединял доброе сердце, возвышенные чувства».

22 сентября в урочище Грохове под защитой русских штыков был собран сейм, который выбрал королем Польши Фридриха Августа. На тот момент Варшава находилась в руках сторонников Лещинского, но уже 5 октября Ласси занял польскую столицу и ее окрестности.

Ставленник французов с 20-тысячным войском засел в Данциге, поэтому боевые действия переместились туда. Петр Петрович, сдавший командование Христофору Миниху, занимался тыловым обеспечением армии. После четырех месяцев осады русские заставили неприятеля капитулировать. Во время штурма Данцига обнаружилось громадное влияние Ласси на солдат. Когда в штурмовавшей колонне погибли все офицеры, Миних приказал нашим воинам отступать, но ему никто не повиновался. Ситуацию тогда спасло появление русского ирландца...

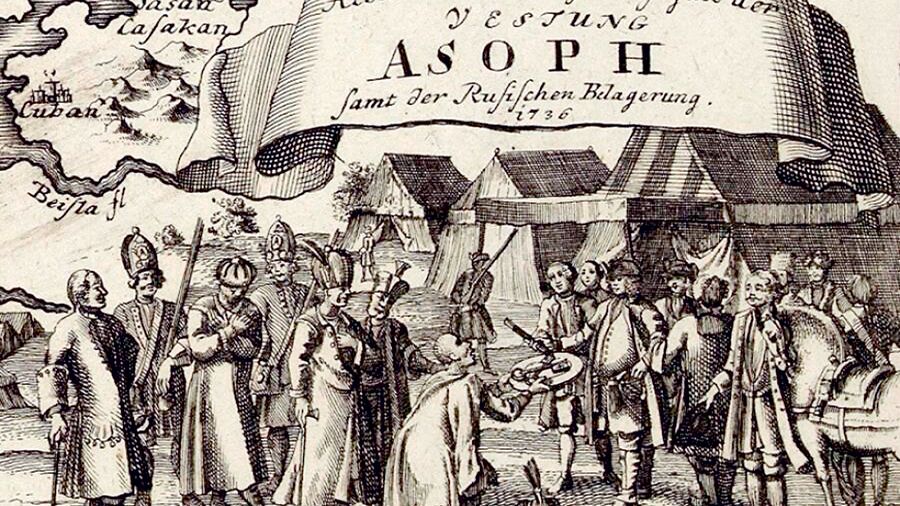

В феврале 1736-го он получил через курьера фельдмаршальский жезл, а с ним предписание императрицы немедленно двигаться к Азову: Анна Иоанновна решила разорвать унизительный для России Прутский договор. 20 июля того же года крепость пала, причем данную победу, как и прочие, фельдмаршал оплатил собственной кровью. В 1737-м он был удостоен высшей награды Российской империи — ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

Дважды, в 1737 и 1738 годах, вверенные Ласси войска успешно воевали в Крыму, справедливо считавшемся главной угрозой России на юге.

В 1737-м крымский хан Фатих Гирей ждал русских на хорошо укрепленной перекопской позиции. Но Петр Петрович не стал атаковать в лоб, избрал иной путь — через Арабатскую стрелку, при поддержке Азовской флотилии контр-адмирала Бредаля. Узнав о дерзком замысле командующего, почти все офицеры начали его отговаривать, но тот был непреклонен, предложив несогласным оставить армию и уехать. В итоге русские отряды вошли на полуостров там, где их появления никто не ждал. Татары поспешили отступить в горы. Разорив множество их селений за постоянные набеги на южные рубежи империи, Ласси возвратился в Россию.

Во время следующей кампании (1738) крымчане и турки снова ожидали русскую армию у Перекопа, и вновь фельдмаршал их переиграл. Теперь наши войска вошли в Крым по дну высохшего участка Сивашского озера и скоро вынудили врага капитулировать. В плен были взяты около двух тысяч турок.

В 1739 году Петру Петровичу был пожалован графский титул. Два года спустя Швеция снова объявила Российской империи войну. Уже через несколько дней после ее объявления фельдмаршал Петр Ласси (которому тогда было уже далеко за шестьдесят) наголову разбил корпус генерала Врангеля под Вильманстрандом, а 26 августа 1742-го отрезал пути отступления вражеской армии под Гельсингфорсом, заставив ее капитулировать.

Это была последняя для выдающегося русского ирландца кампания. Он скончался 14 апреля 1751 года на семьдесят четвертом году жизни.

В Русском биографическом словаре дается очень точная характеристика иноземца, верно служившего России полвека: «Ласси был из числа тех рыцарских натур, какие еще встречались в первой половине XVIII века. Он по нужде должен был продавать свою шпагу, но верно и честно служил тому, кто платил. Воин по природе и склонностям, он любил и знал свое дело и выгодно отличался от других русских полководцев из иноземцев тем, что всегда и всюду преследовал интересы России, а не свои».