История по Пушкину: как Александр Сергеевич трудился историографом

Материал опубликован в апрельском и майском номерах журнала Никиты Михалкова «Свой».

Величайший национальный поэт и писатель был еще и выдающимся историком. Он во многом предвосхитил развитие важнейшей гуманитарной науки, стремился высказываться о прошлом предельно объективно, дотошно исследовал источники, подчас спорил с собой прежним. Его воззрения на «дела давно минувших дней» отличались житейской мудростью и редкой проницательностью.

ПРЕДАНИЯ О ПРОШЛОМ

Интерес к историческому прошлому пробудился в то время во многих странах Европы. Самосознание народов складывалось как бы заново, все хотели знать — «кто мы и откуда». Скупые сведения из летописей уже не могли удовлетворить эту жажду. В Британии творил великий шотландец Вальтер Скотт, открывший для своих современников новое историческое измерение. В России к подобным штудиям приступили Николай Карамзин, Николай Полевой, Михаил Погодин. Не отставал от них и молодой Пушкин.

К старинным преданиям он тянулся с раннего детства, хорошо знал легенды о своей родословной. Гордился ею, и это отражалось в его стихах:

Мой предок Рача мышцей бранной

Святому Невскому служил;

Его потомство гнев венчанный,

Иван IV пощадил.

Водились Пушкины с царями;

Из них был славен не один,

Когда тягался с поляками

Нижегородский мещанин.

Особенно ценил факт родства с думным дворянином Гаврилой Пушкиным, которого вывел в «Борисе Годунове». Значимость предка-царедворца в политической жизни страны поэт тогда слегка преувеличивал, но как художник слова, безусловно, имел на это право. К Гавриле Григорьевичу относится известнейшая строчка «Водились Пушкины с царями». Тот не только общался с государем Борисом Федоровичем, Василием Шуйским, первым самодержцем из рода Романовых, но и был женат на урожденной Анне Колтовской, дочери троюродного брата жены Ивана Грозного.

ГРАЖДАНСКИЙ ПОДВИГ

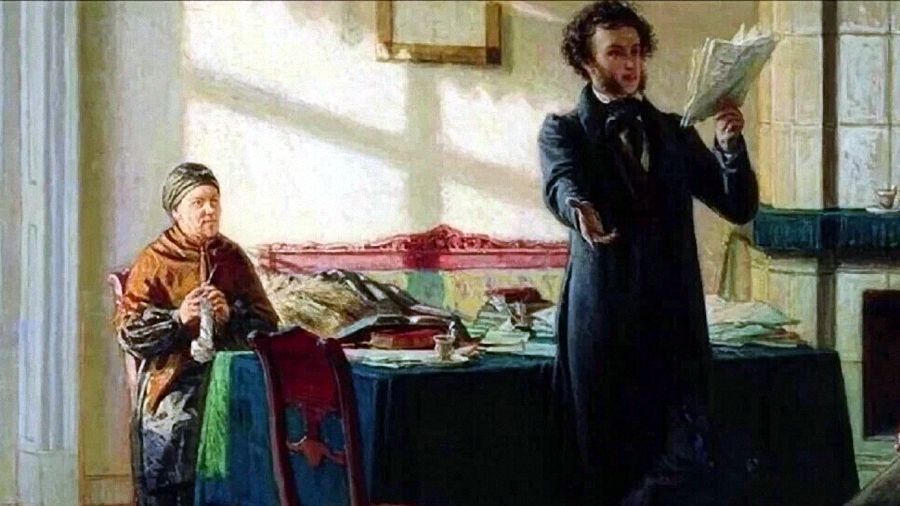

История и политика, две родные сестры, которые не всегда ладят, но редко разлучаются, заняли в его творчестве особую нишу еще в лицейский период. На знаменитом экзамене в присутствии Державина (этот момент Илья Репин запечатлел в красках) Пушкин читал «Воспоминание в Царском Селе», где воспевал героев екатерининской эпохи и периода войн с Наполеоном, однако сам поэт главные подвиги совершит не на бранном поле.

Своя словесность к началу XIX века в России, конечно же, существовала, но оставалась в тени французской даже для отечественных читателей. А уж в театре, опере, балете, живописи французско-итальянское присутствие было полновластным. Русских талантов, за редкими исключениями, публика вниманием не удостаивала.

Начавший свое восхождение к вершинам славы Пушкин — его поэма «Руслан и Людмила» была встречена публикой восторженно — помогал соотечественникам вернуться к родному языку. Объясняться в любви, философствовать, рассуждать о политике они отныне стали по-русски, причем нередко — стихами Александра Сергеевича. Мощный культурно-духовный импульс сказался не только на литературе. В музыке, живописи, театре стали появляться сюжеты из национальной истории, возник всеобщий интерес к авторам-соплеменникам.

Пушкин сознательно боролся за эти преобразования, он не выносил пренебрежительного отношения к Отечеству. «Простительно выходцу не любить ни русских, ни России, ни истории ее, ни славы ее. Но не похвально ему за русскую ласку марать грязью священные страницы наших летописей, поносить лучших сограждан и, не довольствуясь современниками, издеваться над гробами праотцев», — эту важную мысль национальный гений повторял часто, на разные лады. В наше время она не потеряла актуальности. И сегодня как внутри страны, так и за ее пределами несть числа прохиндеям, которые за счет государства Российского «марают грязью» русскую историю, национальные традиции.

Александр Сергеевич воспевал и славную историю России, и современные ему политические свершения. Хрестоматийной «Полтаве» предшествовала поэма «Кавказский пленник», в которой автор восславил доблесть генерала Алексея Ермолова. Либерально настроенные друзья (прежде всего Петр Вяземский) упрекали поэта за такое направление мысли, однако он упрямо, последовательно гнул свою линию: и во время Персидской войны, и в трагические дни Польского мятежа 1830 года его отношение к недругам России оставалось неизменным.

СПОР С КАРАМЗИНЫМ

Чрезвычайно сильное влияние оказала на него «История государства Российского». Она и восхищала Пушкина, и вызывала у него протест. Черпая из нее сюжеты о Вещем Олеге, Борисе Годунове, других исторических личностях, поэт не мог принять слишком прямолинейных, свойственных придворным летописцам трактовок. Национальная история представлялась ему не просто вереницей правителей, которые достигали власти, вели войны, осуществляли масштабные преобразования, присоединяли земли, боролись с восстаниями и соперниками, — Пушкин стремился понять, какие роли во всех ключевых событиях прошлого играли дворянство, армия, простой народ. Эпоха не может определяться одной личностью — даже такой могучей, как Владимир Креститель или Петр I.

Трагедию «Борис Годунов» автор посвятил «драгоценной памяти Карамзина», взяв за основу пьесы именно его версию судьбы заглавного героя, одного из виновников русской Смуты. У Пушкина расчищающий себе путь к власти могущественный боярин организует убийство младшего сына Ивана Грозного, царевича Димитрия, а потом всю оставшуюся жизнь терзается муками совести, его постоянно преследуют «мальчики кровавые в глазах». Он и умирает со словами раскаяния на устах. С другой стороны, расторопный и мудрый политик, покровитель наук, чуткий к настроениям масс правитель оставляет после себя умного и образованного наследника... Его, царевича Федора, автор трагедии показал как несостоявшийся шанс России на рывок к просвещенному, более справедливому государственному устройству. Вместо этого Федор Борисович стал одной из первых жертв Смутного времени, а Московское царство надолго погрузилось в пучину кризисов. Пушкин завершил пьесу ремаркой из двух слов, смысл коих до сих пор является загадкой, предметом жарких споров. «Народ безмолвствует» — что это, простая констатация факта, указание на слепую покорность народа или на его готовность к бунту? Несмотря на заимствование у Карамзина сюжета и (частично) фабулы, Александр Сергеевич, в отличие от предшественника, стремился дать объективную оценку трагическому феномену, старался не поддаваться эмоциям (к примеру, в отношении Ивана Грозного, коего автор «Истории государства Российского» откровенно демонизировал), судить о прошлом «без гнева и пристрастия». Для Пушкина и царь Борис, и Иван IV, и даже Василий Шуйский были натурами сложными, противоречивыми, со своими пороками и достоинствами. Поэт бережно, с любовью воссоздавал черты эпохи, в которой эти люди жили и властвовали.

«ЦАРЕЙ СУДИТ ИСТОРИЯ»

С карамзинской (и, следовательно, пушкинской) версией истории царя Бориса не мог согласиться Михаил Погодин. Восхищаясь драматической повестью и получив ее копию для опубликования в журнале одной из сцен, Михаил Петрович даже собственноручно переписывал текст, однако при этом страстно мечтал доказать всем, что Годунов не являлся цареубийцей. В 1829 году была опубликована погодинская статья, где утверждалось: всесильный боярин желал сыну Ивана Грозного лишь политической смерти, хотел «убить Димитрия в народном мнении». «Не слишком ли рано, в 1591 году, думать было Борису о престоле, когда Феодору было еще только 34 года, когда он мог иметь еще детей, что и действительно случилось?» — вопрошал автор статьи. Пушкин на ее полях написал лаконичный и резкий комментарий: «Однако ж думал». Погодин полагал: «нынешняя Уголовная палата должна оставить Бориса только в подозрении», но признать убийцей не может. Афористичный ответ Александра Сергеевича хорошо известен: «Уголовная палата не судит мертвых царей по существующим ныне законам. Судит их история, ибо на царей и на мертвых нет иного суда».

ТАЙНЫЕ ПРУЖИНЫ БУНТА

После смерти Карамзина Николай I назначил Пушкина придворным историографом. Новоиспеченный госслужащий получил доступ в архивы, библиотеку Эрмитажа. Написанные великим поэтом стихи, а также связанные с политической повесткой дня статьи переводились на иностранные языки и распространялись в Старом Свете благодаря российским дипломатам. Император предполагал, что его вольнолюбивый «подопечный» подготовит к изданию свою «Историю государства Российского».

Заручившись доверием монарха, Александр Сергеевич замыслил исторический труд о пугачевском восстании. Это был дерзкий замысел: в России все еще действовал указ Екатерины II, запрещавший упоминать имя вождя бунтовщиков (императрица рассчитывала, что русские со временем забудут мятежного атамана). Под предлогом работы над книгой о генералиссимусе Суворове Пушкин вначале получил доступ к архивам военного министерства. Но писать собирался не о полководце, а о самозванце, против которого тот боролся...

Почему «придворного историографа» заинтересовал именно Пугачев? К этому подталкивали события и общественные настроения начала 1830-х: кровопролитное Польское восстание, холерные бунты, брожения среди жителей военных поселений. В те же годы революционная волна пошла по странам Западной Европы. Пушкин хотел разгадать тайные пружины бунта, поставившего империю на грань распада. Наконец открыл свой замысел царю, и тот одобрил начинание.

ДЛЯ КОГО ПУГАЧЕВ, А ДЛЯ КОГО ПЕТР ФЕДОРОВИЧ

Когда Пушкин начал исследовать пугачевщину, после восстания минуло почти 60 лет. Но ему удалось найти свидетелей тех событий, хранителей памяти о них, глубоких стариков. В 1833 году Александр Сергеевич отправился в Казань, далее — в Симбирск, Оренбург, Уральск. Принимали «придворного историографа» как очень важную столичную персону, на уровне губернаторов и градоначальников. В Васильсурске он записал рассказ о казни Пугачевым командира инвалидной команды: «В Курмыше повесил майора Юрлова за смелость его обличения — и мертвого секли нагайками». Этот и многие другие рассказы нашли отражение в «Истории Пугачевского бунта».

Поэт-исследователь утвердился в мысли: природа восстания гораздо сложнее, чем это виделось из Петербурга. Один старый казак на просьбу рассказать о том, как предводитель бунтовщиков был у него на свадьбе посаженым отцом, сердито ответил: «Он для тебя Пугачев, а для меня он был великий государь Петр Федорович». В отношении к тем событиям у дворян имелась своя правда, у станичников — своя, у крестьян — третья, у вечно гонимых, рьяно поддержавших бунт староверов — совершенно особая, отличная от всех остальных. Столь противоречивый материал притягивал и завораживал. Изучая самые разные взгляды на гражданскую войну XVIII века, Пушкин взялся одновременно писать две книги — документальную «Историю Пугачева» и художественную «Капитанскую дочку». Они, как известно, очень сильно разнятся, но обе можно причислить к шедеврам.

В конце концов Александр Сергеевич пришел к смелому, даже крамольному по тем временам выводу: «Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противуположны».

Эпоху Екатерины II Пушкин исследовал как профессиональный социолог, уделив внимание всем основным слоям тогдашнего российского общества: «Класс приказных и чиновников был еще малочислен и решительно принадлежал простому народу. То же можно сказать и о выслужившихся из солдат офицерах. Множество из сих последних были в шайках Пугачева...

Все немцы, находившиеся в средних чинах, сделали честно свое дело: Михельсон, Муфель, Меллин, Диц, Деморан, Дуве etc. Но все те, которые были в бригадирских и генеральских, действовали слабо, робко, без усердия: Рейнсдорп, Брант, Кар, Фрейман, Корф, Валленштерн, Билов, Декалонг etc., etc.

Разбирая меры, предпринятые Пугачевым и его сообщниками, должно признаться, что мятежники избрали средства самые надежные и действительные к своей цели. Правительство с своей стороны действовало слабо, медленно, ошибочно.

Нет зла без добра: Пугачевский бунт доказал правительству необходимость многих перемен, и в 1775 году последовало новое учреждение губерниям. Государственная власть была сосредоточена; губернии, слишком пространные, разделились; сообщение всех частей государства сделалось быстрее, etc.».

Первостепенное значение Пушкин придавал произнесенной арестованным самозванцем фразе: «Я не ворон, я вороненок, а ворон-то еще летает». Словно растолковывая читателям смысл загадочных слов обреченного на смерть смутьяна, Александр Сергеевич и в «Капитанской дочке», и в «Истории Пугачевского бунта» гениально предостерег: «Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка».

Разбирая предоставленный материал, поэт-историограф тщательно анализировал следственное дело Емельяна Пугачева, а в ответ на возможный сторонний вопрос «Зачем это нужно?» пояснял: «Для успокоения моей исторической совести». Пушкин хотел переиздать труд с дополнениями, о чем, в частности, сообщил фольклористу Ивану Сахарову накануне роковой дуэли на Черной речке. То есть не переставал думать о мятеже и его участниках и в свои последние дни.

ЦАРСКАЯ ЦЕНЗУРА

Документальное произведение первого поэта России, как ни странно, легко прошло царскую цензуру. Внимательно прочитав сей труд, Николай I попросил лишь убрать несколько слишком натуралистичных эпизодов, где описывались расправы как над дворянами, так и над пугачевцами, а также сожжение, разорение православных храмов. А еще император рекомендовал изменить первоначальное заглавие: «История Пугачева» — звучало вызывающе и слишком почетно для предводителя бунтовщиков. В России, как, впрочем, и в Западной Европе личные имена было принято указывать в названиях составленных писателями биографий царей, крупных полководцев, церковных деятелей. А тут — не просто отрицательный герой, но еще и неизвестного происхождения душегуб-самозванец. В итоге была издана «История Пугачевского бунта», но и это стало научным прорывом: великому мятежу впервые официально присвоили имя вожака.

Вновь вышедшее издание возмутило министра просвещения графа Сергея Уварова, крайне недовольного тем, что автор превратил простолюдина-бунтовщика в историческую личность. Но Николай I всячески демонстрировал уважительное отношение к этому труду. Отсюда следовало, что царь находил книгу политически актуальной, своевременной. Пушкин вскрыл основную причину национальных бедствий — неподобающее поведение помещиков, которые притесняли народ, не задумываясь о последствиях. Монарх понимал, что подобные нравы и действия российской элиты опасны для империи. Ведь даже знаменитый цензор Александр Бенкендорф открыто называл крепостное право «пороховым погребом под государством». И государь, и могущественный глава Третьего отделения искренне надеялись: пушкинская книга послужит для нерадивых дворян грозным предупреждением. В дальнейшем Николай I ждал от Александра Сергеевича других исторических трудов: о Петре Великом, Суворове, московской старине...

«ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРИДЕТ ИЗ РОССИИ»

Пушкин и сам готовился потрудиться над историографией первого российского императора. Поэту, историку, политическому мыслителю были отнюдь не чужды связанные с Россией мессианские надежды-упования. Он верил в великое будущее империи, в то, что устранить перегибы «самовластья», дать свободу крестьянам, сделать страну самой передовой в мире, как и мечтал царь Петр, нашему государству вполне по силам. В 1835 году Александр Сергеевич писал: «Освобождение Европы придет из России, потому что только там совершенно не существует предрассудков аристократии. В других странах верят в аристократию, одни презирая ее, другие ненавидя, третьи из выгоды, тщеславия и т.д. В России ничего подобного, в нее не верят».

Взгляды по главным вопросам политической жизни и национальной истории у Пушкина к тому времени вполне сложились. К примеру, Александр I никогда не вызывал у него прилива верноподданнических чувств. Царю, который «взял Париж и основал Лицей», великий поэт отдавал должное, но в то же время писал о нем (для «энциклопедии русской жизни») как о властителе слабом и лукавом. То бишь победителя Наполеона, российского императора, прозванного Благословенным, считал недостойным собственной великой судьбы. С годами наш гений все меньше жаловал и Екатерину II, находя в ее правлении слишком много безнравственного, не соответствующего русской традиции. Его по-прежнему привлекали сильные личности, такие как царь Петр и Николай I. Пушкин и тут был далек от безоглядной идеализации, но при этом полагал: неустанная, кипучая деятельность обоих государей была крайне необходима России. Он уважал правителей, которые не «царствуют лежа на боку», но самоотверженно трудятся.

НЕОКОНЧЕННЫЙ ТРУД

«Историю Петра Великого» завершить было не суждено. Александр Сергеевич много лет потратил на сбор материалов, прошел тернистый мировоззренческий путь от восторженного до умеренно критического отношения к своему герою. Изучив архивные документы, по-прежнему видел в Петре исполина, но отмечал и ошибки самодержца, слишком разные стороны его страстной натуры. От этого труда, увы, сохранились лишь фрагменты, однако каждая пушкинская черновая запись, посвященная эпохе первого российского императора, для историков чрезвычайно ценна.

Пуля Дантеса прервала работу исследователя столь же талантливого, сколь силен он был в поэзии и прозе. Мы лишились мыслителя, который не только воссоздавал объективные картины «старины глубокой», но и предлагал идеи, необходимые для сплочения нации, ее духовного, интеллектуального, политико-социального развития.

Для Пушкина не было неразрешимых противоречий между понятиями о христианской добродетели и личностном совершенствовании, общечеловеческом прогрессе и национальной самобытности, гуманизме и государственной воле. Его патриотизм был естественен, органичен — как любовь к собственной родословной, которую он не отделял от летописи России.

Исторические картины, написанные нашим гением в стихах и прозе, а также его научное наследие давно уже стали основой национального самосознания, корневой системы, уникальным культурным кодом Отечества.